Описание и особенности

Косуля — животное небольших размеров чуткое и грациозное с длинной красиво изогнутой шеей, короткими ногами, заканчивающимися острыми копытцами. Средняя высота в холке — 80 см, длин тела — 1–1,4 м. Морда тупая с большими выпуклыми глазами. Уши, заострённые кверху, составляют чуть больше половины длины черепа. Второе название животного — дикая коза.

Задние ноги животного длиннее передних, что обуславливает движение преимущественно скачками, позволяет совершать прыжки высотой более двух и длиной до шести метров, завораживающие своей красотой.

Короткое тело венчает маленький хвостик, невидимый из-за густого меха. Когда животное настороже, хвост поднимается и под ним просматривается белое пятно, называемое охотниками зеркалом.

Самец отличается от самки не только более крупными размерами, но и рогами, начинающими отрастать на четвёртом месяце жизни. Рога косули не так ветвисты, как у оленей, но имеют свои особенности. Растут вертикально к голове начиная с трёх лет имеют по три отростка, которые с возрастом не прибавляются, но становятся более рельефными.

Концы рогов загнуты внутрь, так же как и передние отростки. На голове выступают костные наросты с развитыми бугорками (жемчужинами). Косуля зимой — серая, летом окрас меняется на золотисто-рыжий или бурый.

Косуля

Косуля — наиболее мелкие из оленей, встречающихся в России. Близкие виды — европейская и сибирская косули. Европейские косули более мелкие: высота в холке 54–90 см, масса тела от 15 до 37 кг, сибирские несколько крупнее — соответственно 74–100 см и 32–70 кг. У самцов рога слабоветвистые, взрослые сбрасывают их в октябре, молодые — в декабре. Мех зимой буро-серый, летом рыжий. Околохвостовое «зеркало» чисто-белое.

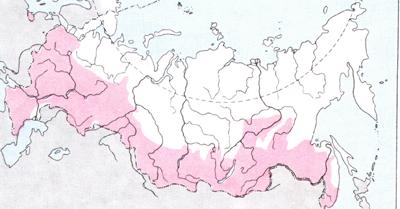

Не вдаваясь в подробности распространения и того, и другого вида, ибо границы их обитания весьма сложны, отметим, что ареал европейской косули ограничен на востоке средним течением Волги и западным побережьем Каспия. Сибирская косуля распространена от Волги на восток, до побережья Японского моря. Ее ареал ограничен на западе 58–60° с.ш., а на востоке реками Вилюй и Алдан. Следы жизнедеятельности этих очень близких видов весьма схожи, и могут быть различимы очень условно, лишь по величине отпечатков ног взрослых животных.

- Биотоп обитания.

Небольшие, разреженные, с развитым подлеском леса. Может жить рядом с человеком, вблизи городов. - Чем питается.

Летом — травянистые растения, осенью — ягоды, грибы. Зимой — побеги, желуди (копанки в снегу), ветки, мхи. Корой не питается. - Экология вида.

Не образуют больших стад. Активность летом утренняя и вечерняя, зимой — круглосуточная. Для отдыха выкапывает в снегу логово до земли, куда ложится с поджатыми ногами. Охотно посещает солонцы. Во время гона с июля по октябрь самцы издают страшный рев и метят территорию, обдирая и заламывая стволы кустов и выбивая углубления в земле. Беременность с задержкой развития плода до декабря. В мае-июне рождается обычно два теленка.

Подошвы передней и задней ног самки сибирской косули

Размеры следов европейской косули: взрослый самец (4,5–5) х (3–3,5) см, шаг 35–45 см, следовая дорожка 12–16 см, молодой зверь — соответственно Зх(1,9–2,3) см, 35–40 см, 5–8 см, взрослая самка — 4×2,5 см, 40 см, 10 см. У сибирской косули отпечаток передней ноги даже самки 5,8×3,8 см, что заметно превышает величину отпечатков ног наиболее крупных европейской косуль.

Различия в размерах и форме копыт передних и задних ног у косули весьма незначительны, что затрудняет определение на следах расположения отпечатков задних и передних ног. Менее четко, чем у других оленей, отличаются следы самцов от следов самок. Поэтому при определении пола животного, оставившего след, приходится руководствоваться дополнительными признаками — шириной следовой дорожки (у самок она несколько уже) и размером оставленных на следах пятен мочи.

Однако следует помнить, что чем быстрее движется зверь, тем следовая дорожка становится уже. Скорость движения можно определить длиной шага. Если шаги превышают 45–50 см, значит, животное со спокойного шага перешло на рысь.

След самки европейской косули на мягком, илистом грунте. Видно, что поноготки хорошо пропечатались

При спокойном движении по плотному грунту косуля держит копыта сомкнутыми, а поноготки не оставляют отметин на грунте. Следовая дорожка состоит из сдвоенных отпечатков, расположенных поочередно то с одной, то с другой стороны от средней линии движения зверя.

При галопе копыта в передней части раздвигаются подобно щипцам, причем на передних ногах всегда несколько шире, чем на задних. Сзади следа часто можно видеть углубления, оставленные поноготками. А так как на передних ногах боковые пальцы расположены ниже, чем на задних, то и следы поноготков на отпечатках передних ног отпечатываются чаще или яснее.

Передвигаясь по болотистой почве, косуля сильно раздвигает средние пальцы, оставляя между левой и правой половинками отпечатка более широкий зазор. Поноготки дотягиваются до поверхности мягкого грунта, и отпечатки от них присутствуют на следах.

Мы уже знаем, что помет оленей имеет вид продолговатых орешков. Такой же он и у косуль: очень темные орешки, плавно округленные с одной стороны и более прямо срезанные с другой. Даже на глаз они мельче, чем у пятнистых оленей, а тем более у благородных. Средняя величина отдельного орешка 1,7×0,9 см. В зимнее время помет располагается кучками, а летом орешки слипаются по несколько штук вместе.

На присутствие косуль указывают и некоторые другие следы: лежки в траве или на снегу, покусы ветвей, задиры коры на кустах от чистки рогов. Причем ободранные кусты в местах, где косули довольно обычны, удается видеть часто, а вот полосок ободранной с рогов кожи, как правило, не находишь — самец ее съедает. Сброшенные рога, с которыми самец косули расстается в декабре, тоже редко удается найти, гораздо реже, чем рога лосей и тем более северных оленей.

Собираясь лечь, косуля разгребает лесную подстилку, а зимой — снег, по возможности до земли. Лежать любит на крупных лесных полянах, поросших высокой травой. Так что лежку косули можно узнать не только по ее небольшим размерам, но и по тому, как она тщательно подготовлена.

Виды

Известный зоолог, палеонтолог, кандидат биологических наук Константин Флёров предложил классифицировать косуль по четырём видам:

- Европейский

Обитают представители вида в Западной Европе, включая Великобританию, на Кавказе, в европейской части России, Иране, Палестине. Также распространены животные в Беларуси, Молдове, Прибалтике и на западе Украины.

Европейская косуля отличается небольшими размерами — корпус чуть больше метра, высота в холке составляет 80 см, вес 12–40 кг. Зимний окрас шерсти серо-бурый, более тёмный, чем у других видов. В летний период серая голова выделяется на фоне бурого тела.

Розетки рогов близко посажены, сами стволы отвесные, слабо раскинутые, высотой до 30 см. Недостаточно развиты жемчужины.

- Сибирский

Ареал распространения этого вида — восток европейской части бывшего Советского союза, начинающейся за Волгой, север Кавказа, Сибирь вплоть до Якутии, северо-западные районы Монголии и запад Китая.

Сибирская косуля крупнее европейской — длина корпуса составляет 120—140 см, высота в холке — до метра, вес колеблется от 30 до 50 кг. Отдельные особи достигают 60 кг. Самки мельче и примерно на 15 см ниже.

Летом окрас головы и тела одинаковый — жёлто-бурый. Рога раскинуты широко, более рельефные. Достигают высоты 40 см, имеют до 5 отростков. Розетки расположены широко, не касаются друг друга. Развитые жемчужины похожи на отростки. На черепе выделяются вздутые слуховые пузыри.

Пятнистый окрас косулят присущ всем видам, но у сибирского в отличие от европейского они расположены не в три ряда, а в четыре.

- Дальневосточный или маньчжурский

Животные обитают на севере Кореи, Китая, в Приморском, и Хабаровском краях. По размерам маньчжурские косули крупнее европейских, но мельче сибирских. Отличительный признак — зеркало под хвостиком не чисто белое, а рыжеватое.

Зимой шерсть на голове выделяется более насыщенным бурым цветом, чем тело. Летом косуля становится ярко-рыжей с бурым оттенком на спине.

- Сычуанский

Ареал распространения — Китай, Восточный Тибет. Отличительный признак —самые крупные и вздутые слуховые пузыри среди всех видов. Сычуанская косуля по внешнему облику напоминает дальневосточную, но ниже ростом и меньше по весу.

Шерсть зимой серая с бурым оттенком, выделяется тёмным окрасом лоб. Летом животное приобретает рыжий цвет шерсти.

КОСУЛЯ

(козуля, дикая коза, коза), парнокопытное животное сем. оленевых, объект промысловой и любительской охоты. 2 подвида: европейская К. и сибирская К. Длина тела 100—155 см, высота в холке 55—100 см. Масса от 20 до 60 кг. Самки мельче самцов. К — грациозное, пропорционально сложенное животное. Туловище сравнительно короткое, с узкой грудью и довольно мощным крупом. Голова небольшая с короткой клиновидной мордой, глаза крупные, выпуклые, нос черный. У самцов рога с 3 (реже с 4) отростками. Основание и ср.части роговых стволов покрыты шероховатыми выступами («жемчужинами»). Уши большие, подняты высоко. Шея гибкая, длинная. Ноги тонкие, изящные, копытца небольшие узкие и короткие. Хвост дл. 1—2 см, скрыт в волосах. Окраска взрослых животных однотонная, лишь у корня хвоста имеется белое или слегка желтоватое «зеркало», по верх. границе к-рого обычно проходит темная полоса, контрастно отделяющая его от спины. Общий тон зимнего меха туловища серый, иногда с бурым или красноватым оттенком. Шея и голова одного цвета с туловищем, на подбородке белое пятно.

Сибирская косуля.

Длина остевых зимних волос (обладают хорошими теплоизоляционными свойствами) до 65 мм, они извитые, толстые ломкие, с большими воздушными полостями, подшерсток развит хорошоНа голове и на ногах волосы короткие. Летний мех яркий, рыжий или ржаво-красноватый, на хребте более темный, иногда буроватый, книзу туловище светлее. Козлята в первые недели жизни покрыты сравнительно короткой, мягкой рыжевато-желтой или ржаво-коричневой шерсткой. На спине и боках у них хорошо заметны идущие рядами белые или слегка охристые пятна. К 4-мес. возрасту пятнистость изчезает и молодые К. уже окрашены так же, как и взрослые.Линька 1 раз в год (весной), у животных европ. подвида К. —с марта — апреля по июнь. У животных сибирского подвида К. линька, рост рогов, очищение их от кожного покрова и сбрасывание происходят примерно на месяц позже. Дольше всего зимняя шерсть сохраняется на задней части спины. Молодые К вылинивают неск. позже взрослых. Появление рогов у них заметно с осени 1-го года жизни, формирование их заканчивается к апрелю 2-го года, сбрасываются в декабре. У взрослых К. рога отрастают к концу марта — началу мая, в мае — июне заканчивается очищение их от кожи. Изредка встречаются комолые самцы и самки с рогами. В России К распространена от Прибалтики до Д. Востока, на С. — до 50° с. ш. Самые характерные места обитания — лесостепь, лиственные леса, высокотравные открытые участки. В рационе К. ок. 400 видов растений. В зависимости от сезона поедают как травянистые, так и древесно-веточные корма (свежую зелень, ветошь, листья, побеги). Второстепенные корма — древесные лишайники и грибы. В разных частях ареала набор и кол-во видов растении в рационе К. различны. На большей части ареала К. посещают солонцы и водопои.

Ареал косули.

Половой зрелости К. достигают на 2-м году жизни, самцы начинают участвовать в гоне в более старшем возрасте. Гон происходит во 2-й пол. лета, иногда до начала осени, массовый гон обычно не более месяца. К. — ограниченные полигамы, в период гона не образуют прочных пар (самец неск. дней держится с одной самкой, затем может гоняться за второй и за третьей) .Беременность от 6 до 10 мес. Рождение молодняка в конце мая — начале июня. В помете чаще 2 (реже 1 или 3) детеныша. Масса новорожденных ок. 1,5—2 кг. Молоко К. питательно, поэтому масса телят быстро увеличиваекя. В 1-й месяц жизни новорожденные бывают с матерью лишь 2 раза в сутки по неск. минут, во время кормления. Все остальное время, разбредясь в разные стороны, лежат в траве под кустиками, а мать кормится и отдыхает на ближайшей поляне. Затаивание для косулят — единственный способ спастись от хищников, убежать от к-рых они пока не могут. В месячном возрасте молодняк начинает поедать траву. Самки живут до 11 —12, самцы — до 16 лет. В местах с развитой охотой К. более деятельны в сумерках и ночью. Зимой общий уровень активности у К. ниже, чем летом, животные меньше находятся в движении. Кормятся днем, отдыхая 2—3 ч. (обычно с 11 до 15 ч.). При сильных затяжных дождях или обильных снегопадах животные укрываются под скалами, густыми кронами деревьев.

Легом К. живут поодиночке (кроме самок с детенышами). Для самцов в период гона свойственна территориальность. Размер участка взрослого самца 10—100 га, на нем живут неск. самок и молодняк текущего года рождения. Самец маркирует свои участок и изгоняет с него подрастающих самцов. В октябре территориализм ослабевает, животные довольно широко бродят, их суточный кормовой путь 1,5—2 км. Зимой сбиваются в разнополые стада до 20—30 голов. Распространение К. и их перемещение во многом определяются наличием корма, а зимой — высотой и состоянием снежного покрова. Обнаружить врагов животному помогают тонкий слух и обоняние, движущегося охотника на открытой местности К. видит на расстоянии до 2 км, в редколесье — до 500 м. Следы К. мелкие, у самца тупые, округлые, у самки более продолговатые, узкие. Длина шага при спокойном ходе ок. 45 см, прыжки обычно 1,5—2 м.

Следы косули.

Скорость бега взрослой К. ок. 60 км/ч (бегает быстрее рыси и волка, хищники ловят К., близко подкрадываясь и настигая ее неск. прыжками либо путем нагона на находящихся в засаде «ловцов»). При быстром беге делает прыжки дл. до 8 м, периодически прыгает особенно высоко (т. н. смотровой прыжок на выс. до 2— 2,5 м), указывая этим путь другим особям. Заметив опасность, производит сигнальный тревожный топот, предупреждающий стадо о враге. Прекрасно плавает, может пересечь такие широкие реки, как Енисей и Амур. Копытца К. способны неск. раздвигаться, поэтому она может ходить по довольно топким болотам со слабой дерниной. Предпочитает ровные участки, но хорошо лазает по крутым горам (охотнее идет вдоль склона или в гору). Голос К. напоминает резкий грубый лай собаки, кричит обычно при испуге. Кормящие самки подзывают детенышей «меканьем». Помет К. зимой имеет вид продолговатых орешков 10—14×6—9 мм, летом — бесформенных лепешек. В России годовая добыча К. в совр. условиях колеблется oт 13 до 53 тыс. что в ср. составляет ок. 5% от общей численности. В большинстве европ. стран ежегодно добывается более 30% общей численности вида.

Промысловый отстрел К. начинают в сроки охоты на копытных, определяемые областными, краевыми правилами охоты. В хорошо организованных х-вах проводят селективный отстрел самцов во время гона. Способы охогы разнообразны — облавная охота,

скрадывание, тропление, засидка (см

Охота на зверей)

.

Продукция, получаемая от К. , — мясо и шкура. Мясо К. — деликатесный диетич. продукт, богатый микроэлементами и экстрактивными веществами, отличается изысканным вкусом. Рога — ценный трофеи при спорт. охоте. Трофейные достоинства рогов выражаются в баллах, при этом определяется их ср. длина, масса, объем, развал, учитывается цвет, жемчужность, качество розеток и концов отростков, правильность и красота.

Образ жизни и среда обитания

Несмотря на различие видов, широкую область распространения излюбленные места обитания косуль похожи. К ним относятся лесостепи, светлые лиственные или смешанные леса с полянами, просеками. Животные употребляют много воды, поэтому они часто встречаются в кустарниковых зарослях по берегам водоёмов.

Тёмная хвойная тайга без подлеска диких коз не привлекает из-за недостатка кормовой базы, высокого снежного покрова зимой. С осени до весны животные образуют небольшие стада, численностью до 20 голов, летом каждая особь живёт самостоятельно.

В жару косули пасутся утром, вечером и ночью, предпочитая зной переждать в тени деревьев. После гона, с октября по конец ноября начинается кочёвка на место зимовки в поисках пищи или по причине резкой смены климатических условий. Передвижения на большие расстояние происходят ночью, по дороге мигрирующие группы часто объединяются с другими мелкими стадами.

По прибытии на место животные укрываются в лесу, счищая снег до голой земли на месте лёжки. При сильном ветре они лежат кучно. В солнечную безветренную погоду предпочитают устраивать места для отдыха подальше друг от друга.

Располагаются так, чтобы контролировать как можно больше пространства вокруг. Ветер при этом должен дуть со спины, чтобы учуять хищника задолго до его приближения.

Перемещения на большие расстояния относятся к сибирским косулям. В зоне распространения европейского вида климат более мягкий, найти корм проще, поэтому кочёвки ограничиваются незначительными переходами. Особи, базирующиеся на склонах гор, зимой спускаются в нижние пояса или перекочёвывают на другой склон, где меньше снега.

Дикие козы — отличные пловцы, способные пересечь Амур. Но наст выше 30 см для европейского вида и 50 см для сибирского вызывает затруднение при движении. Молодняк обдирает ноги об снежную корку и часто становится добычей волков, лисиц, рыси или харзы. Косуля зимой старается идти по проторенным тропинкам, чтобы не увязнуть в снегу.

При холодной зиме с длительно держащимся настом, кроме нападения хищников стада поджидает другая опасность. Происходит массовая гибель популяции из-за невозможности добыть корм.

Весной группы возвращаются на летние пастбища, распадаются и каждая особь занимает свой участок площадью 2–3 кв. км. В спокойном состоянии животные передвигаются шагом или рысью, при опасности совершают скачки, распластываясь над землёй. Зрение у них развито недостаточно, зато хорошо работают слух, обоняние.

Европейская косуля (Capreolus capreolus)

|

|

Европейская косуля (лат. Capreolus capreolus)

Европейская косуля — коренной житель лесных островов и балок, поросших кустарником. В нашем парке для косули идеальные условия. Есть место, где попрыгать. Косуля — самый древний представитель оленей. Еще ее называют «козулей» или дикой козой. Прыгает она на 10 метров в длину и может бежать со скоростью 60 километров в час. Это изящный маленький олень, легкий и быстроногий. Питание в парке для косуль подходящее. Они находят здесь все необходимое. Любят сочную траву, грибы и ягоды. Летом в рацион животного входит до тысячи растений.

Когда наступают холода косули едят желуди, сухие плоды, молодые веточки деревьев и кустарников, сухие листочки. Поэтому в парке на уровне роста косуль деревья голые. Конечно, и этих животных зимой мы подкармливаем. Поголовье европейской косули в парке не такое многочисленное, чем пятнистый и благородный олень. У нас находится 74 этих прекрасных животных. Увеличение их численности — одна из задач парка. Как и другие виды оленей, европейская косуля ХIХ — начале ХХ веков была на грани исчезновения. Однако, в начале 30-х годов ХХ века ситуация стала меняться. И сейчас все в порядке. Она заселена повсеместно.

Внешний вид

|

|

Европе́йская косу́ля, козуля, дикая коза или просто косуля (лат. Capreolus capreolus) — парнокопытное животное семейства оленевых. Некрупный изящный олень со сравнительно коротким туловищем, задняя часть которого несколько толще и выше передней. Масса тела у самцов — 22-32 кг, длина тела — 108-126 см, высота в холке — 66-81 см (3/5 от общей длины тела). Самки несколько мельче, но в целом половой диморфизм выражен слабо.

Рога у самцов сравнительно небольшие (15-30 см длиной, 10-15 см размахом, более или менее вертикально поставленные и лирообразно изогнутые, у основания сближенные).

Рога у косулят начинают развиваться с 4-го месяца жизни. Молодые самцы к своей первой весне отращивают рога в виде простых заострённых стержней длиной 10-15 см. Полностью рога развиваются лишь к 3 годам.

Рога сбрасываются ежегодно в октябре—декабре, сначала старыми самцами, затем — молодыми. Новые рога начинают отрастать после примерно месячной задержки. Полного размера рога старых самцов достигают к марту—апрелю; в апреле—мае рога полностью окостеневают и самцы трутся ими о стволы и ветви деревьев, счищая остатки кожи.

Самки безрогие. Изредка встречаются самки с рогами, причем рога обычно имеют уродливую форму.

Окраска взрослых особей одноцветная, лишена полового диморфизма. Зимой окраска туловища серая или серовато-бурая, иногда серовато-рыжая, в задней части спины и на крестце переходящая в коричнево-бурую. Книзу окраска туловища постепенно светлеет до желтовато-кремовой. Хвостовое «зеркало» (каудальный диск) небольшое, белое или светло-рыжеватое. Конечности постепенно рыжеют книзу. Голова и уши одноцветные с туловищем, либо несколько буроватая и рыжеватая. На подбородке — белое пятно, окружность носа и верхняя губа — чёрно- или серо-бурая («усы»).

Географическое распространение

Палеарктический вид. Распространён практически повсеместно на территории Европы (за исключением некоторых островов) и на части территории Передней Азии (Кавказ, страны Ближнего Востока).

Исторический ареал

Исторически область расселения европейской косули сложилась ещё в конце плиоцена—начале плейстоцена, когда формы, близкие к современным, обитали в Центральной и Западной Европе и Передней Азии. В плейстоцене ареал косули современного типа дополнительно расширился, охватив Крым, Приазовье, Нижний Дон и Северный Кавказ. В голоцене по мере отступления ледников и расширения лесной зоны вид продолжил экспансию, проникнув в Скандинавию и расселясь по Русской равнине.

Вплоть до второй половины XX в. ареал европейской косули практически не менялся, охватывая почти всю территорию Европы (включая Великобританию) и доходя на севере до 61° (Швеция) — 65° с. ш. (Норвегия). На востоке граница исторического ареала проходила по Поволжью. Южная граница ареала проходила по самым северным районам Ирана (севернее Эльбурса) и Ирака, через Сирию и Израиль выходя к Средиземному морю и охватывая Малую Азию. Косуля никогда не водилась на островах Исландия, Ирландия, Корсика, Сардиния и некоторых других, рано обособившихся от материка.

Оптимум ареала европейской косули приходится на районы со снежным покровом высотой менее 20 см, со средней месячной температурой +10° не менее 150-160 дней в году и с годовой совокупностью осадков 450-650 мм.

Вплоть до XIX в. н.э. видовой ареал был практически сплошным. Но с XVIII в. из-за сведения лесов и хищнической охоты численность косуль в Западной Европе начала сокращаться, а ареал — распадаться на отдельные, практически изолированные участки. В XIX—начале XX в. та же тенденция начала проявляться в Восточной Европе и России, приведя к полному исчезновению косуль во многих районах.

Однако уже с 1930-х гг. возникла обратная тенденция, к расширению ареала, связанная с уменьшением промысла. В 1960-80-х гг. благодаря охранным мероприятиям и отсутствию крупных хищников численность косули в Западной и Центральной Европе снова выросла, что привело к занятию ею всех пригодных биотопов, а также к существенному продвижению на север, особенно на Скандинавском полуострове, где в настоящее время ареал косули доходит до 70-71° с.ш. На территории России в конце 1950-х гг. европейская косуля начала интенсивное продвижение на восток, снова заселив Тульскую, Орловскую, Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области; с 1970-х гг. появилась в Карелии и расселилась по Ленинградской области; в 1980-е годы с низовьев Дона проникла в Предкавказье, на Ставропольскую возвышенность.

Современный ареал

Современный ареал европейской косули охватывает Европу (включая Великобританию и Скандинавский полуостров), Европейскую часть России, Предкавказье и Закавказье, где восточная граница ареала проходит по линии Тбилиси — Гянджа — Степанакерт — Ленкорань, и Переднюю Азию, где включает Турцию, горы на северо-западе Сирии, северо-восток Ирака и запад Ирана (горы Загрос и районы, примыкающие к Каспийскому морю). На территории Ливана и Израиля косуля вымерла; исчезла также на о-ве Сицилия. В 1870 г. была предпринята попытка интродуцировать европейских косуль (из Шотландии) в ирландском графстве Слайго; популяция просуществовала 50—70 лет.

В настоящее время европейская косуля встречается на территории следующих государств (в алфавитном порядке): Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Грузия, Дания (включая Гренландию), Ирак (север), Иран (север), Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Республика Македония, Молдавия, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Сирия (северо-запад), Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Местообитания

Европейская косуля населяет смешанные и лиственные леса разнообразного типа и лесостепь. В чисто хвойном лесу встречается лишь при наличии лиственного подлеска. В зоне настоящих степей, полупустынь и пустынь отсутствует. Предпочитает, как наиболее кормные места, участки светлого разреженного леса, с богатым кустарниковым подлеском и окружённые лугами и полями, либо (летом) высокотравные луга, поросшие кустарником. Встречается в тростниковых займищах, в пойменных лесах, на зарастающих вырубках и гарях, в заросших оврагах и балках. Сплошных лесов избегает, держится по опушкам и окраинам. По лесополосам проникает в степные районы. В высотном отношении для косули наиболее благоприятна зона от 300 до 600 м над уровнем моря; однако в горных районах она поднимается до субальпийских и даже альпийских лугов (до 2400 м над уровнем моря в Альпах; до 3500 м над уровнем моря на Кавказе).

Средняя плотность популяции косуль в типичных биотопах Европы увеличивается с севера на юг ареала, в подтаёжной зоне не превышая 0,1 особи на 100 га, в зоне смешанных и лиственных лесов достигая 3-6, а в лесостепи и зоне широколиственных лесов — 5-12 особей на 100 га. Большие плотности популяции отмечаются лишь сезонно на сравнительно небольших площадях.

По сравнению с другими копытными Европы косуля наиболее приспособилась к обитанию в окультуренном ландшафте в непосредственной близости к человеку. Местами она почти круглогодично живёт на сельскохозяйственных угодьях, а в лесу укрывается лишь для отдыха и при неблагоприятных погодных условиях. Однако косуля встречается лишь там, где поля чередуются с полезащитными полосами или участками леса; в безлесных агроценозах отсутствует.

На биотопическое размещение косуль в первую очередь влияют доступность кормов и наличие укрытий, особенно в открытых ландшафтах. Там, где нет укрытий в виде кустарника, высокотравья или оврагов, косули не живут даже при изобилии пищи. Другими факторами, оказывающими влияние на биотопическое размещение, является высота снежного покрова, наличие хищников и беспокойство, вызываемое деятельностью человека, выпасом скота или присутствием других диких копытных.

Особенности рациона позволяют косулям благополучно сосуществовать рядом с другими копытными. Однако в определённых условиях у них может возникнуть жёсткая пищевая конкуренция с другими оленьими (олени, лани, лоси), а также с живущие в тех же биотопах сернами и зайцами. Особенно обостряется конкуренция при увеличении высоты снежного покрова, когда у косуль возникают трудности с передвижением и добыванием корма. Особенно серьёзную конкуренцию косулям составляет домашний скот; росту поголовья косуль в Западной Европе отчасти способствовал переход на безвыпасное содержание скота. Места с интенсивным выпасом скота или с высокой концентрацией других копытных косули покидают.

В целом, европейская косуля является животным лесостепного типа, более приспособленным к жизни в высокотравных и кустарниковых биотопах, чем в густом древостое или в открытой степи.

Поведение. Суточная активность.

У косуль наблюдается суточная периодичность поведения: периоды пастьбы и передвижения чередуются с периодами пережёвывания пищи и отдыха. Наиболее продолжительны периоды утренний и вечерний активности, привязанные к восходу и заходу солнца. В целом, суточный ритм жизни косули определяется многими факторами: сезоном года, временем суток, естественными условиями обитания, степенью беспокойства и т.п. Например, в популяциях, испытывающих сильное антропогенное давление, активность косуль ограничивается сумеречными и ночными часами.

Весной и летом животные более активны ночью и в сумерках, что отчасти связано с активностью кровососущих насекомых, зимой — в начале дня. В жаркие летние дни кормятся реже, чем в прохладные и дождливые. Зимой в морозную погоду кормёжки, напротив, становятся продолжительнее, компенсируя энергетические затраты. Небольшое количество осадков мало мешает косулям, но при сильных дождях или обильных снегопадах они прячутся в укрытия. Зимой в ветреную погоду косули стараются кормиться на подветренных опушках леса, не выходя на открытые места.

Распределение времени в сутках примерно следующее: пастьба занимает 12-16 часов, отдых и пережевывание пищи — 8-10 часов, при этом утренняя кормежка продолжается 4-5 часов, а вечерняя — 6-7 часов. Продолжительность перерывов между периодами активности определяется сезоном и иными факторами. К примеру, там, где косули вынуждены скрываться от человека, промежуток между утренней и вечерней пастьбой длится до 8 часов, на нетронутых участках — 2-3 часа.

Сезонное поведение. Социальная структура

Социальная организация популяции зависит от времени года. В летний период большинство косуль ведёт одиночный или семейный (самки с потомством) образ жизни, в зимний — семейно-групповой или стадный (при откочёвках и миграциях). Пространственная структура популяции также существенно изменяется в течение года — летом животные рассеяны по своим территориям, зимой территориальная структура нарушается и косули концентрируются на кормных участках. Кроме того, в летний период территориальное поведение косуль различается в зависимости от пола и возраста.

Летний период. Охватывает время с марта по конец августа. В это время косули наиболее территориальны и агрессивны. В марте-апреле взрослые (старше 2-3 лет) самцы занимают свои территории, а самки на последнем месяце беременности переселяются на родовые участки. Следует отметить, что территориальная структура у косуль отличается большой ригидностью — однажды заняв какую-то территорию, косуля обычно возвращается на неё из года в год.

Территория самца в зависимости от условий обитания в конкретном биотопе варьируется от 2 до 200 га. В норме территории соседних самцов практически не перекрываются и лишь при высокой плотности популяции частично накладываются друга на друга в районе кормовых участков. Границы территорий регулярно обходятся и метятся выделениями лобных и межкопытных желёз. Как правило, самцы избегают заходить на чужие участки, только в самом конце гона совершая «вылазки» в поисках течных самок, однако в начале сезона им приходится отстаивать право на владение территорией. Агрессорами часто выступают молодые самцы, в том числе пришедшие из соседних угодий. Между знакомыми самцами-соседями конфликты сравнительно редки и обычно ограничиваются простой демонстрацией силы.

На участке взрослого самца могут жить только самки и молодняк текущего года рождения. Подросших годовалых самцов хозяин агрессивно прогоняет со своей территории, и в 58-90% случаев им приходится откочёвывать в поисках незанятых угодий. Изредка молодые самцы всё летом кочует по чужим территориям или становятся спутниками взрослых самцов, сопровождая их до самого периода гона. Что касается годовалых самок, то они редко мигрируют в другие угодья, а, как правило, занимают участки, примыкающие к материнским.

Территория самца включает не менее 1-2 родовых участков, куда в период отёла приходят стельные самки. Самка агрессивно охраняет участок, отгоняя от него других косуль, включая собственное подросшее потомство. На участке самка обычно остаётся до конца сезона размножения, во время гона спариваясь с самцом (или самцами), в пределах чьей территории находится её участок. Площадь родовых участков колеблется от 1-7 га в период отёла до 70-180 га к концу летнего сезона, когда косулята подрастают.

Главная функция территориальности — рассредоточение особей в пространстве и ослабление пищевой конкуренции для беременных и лактирующих самок, что повышает шансы на выживание потомства.

Зимний период. К октябрю агрессивность взрослых косуль заметно ослабевает. Самцы сбрасывают рога и перестают метить территорию. Начинают формироваться зимние семейные группы — к самкам с козлятами присоединяется молодняк (в том числе годовалые самцы, ранее откочевавшие в другие угодья). Позднее к группе могут присоединиться и другие косули, включая взрослых самцов, хотя последние обычно живут отдельно даже зимой. Вожаками групп являются взрослые самки-матери. Члены группы часто держатся вместе на протяжении всей зимы. В полевых биотопах число животных в группе может достигать 40-90 особей; в лесных биотопах группы лишь изредка включают более 10-15 голов.

В отличие от сибирских косуль, европейские косули не совершают зимних миграций, хотя многие самки осенью возвращаются в те местности, откуда весной пришли на родовые участки. Но, как правило, косули зимуют в той же местности, где летовали. Участок обитания зимней группы может охватывать 300-500 га, так как животные перемещаются в поисках пищи. В пределах участка выделяются кормовые зоны, где косули проводят большую часть дня. Чем хуже экологическая ситуация, тем больше становятся группы и тем шире косулям приходятся кочевать в поисках корма. Однако, если уровень снежного покрова превышает определённый предел (50 см), косули неделями могут держаться практически на одном месте.

Зимние группы держатся до марта—апреля, постепенно распадаясь. Старые самцы начинают отбиваться от групп уже с конца февраля, хотя иногда в январе—марте можно встретить группы, состоящие исключительно из самцов. Дольше всего, почти до мая, сохраняются семьи — самки с годовалым молодняком.

Коммуникация. Следы косули

В коммуникации косуль велика роль обонятельных, а также акустических и визуальных сигналов. Важнейшим из чувств является обоняние – было подсчитано, что из 42 элементов социального поведения 26 вызывается обонятельным восприятием, 13 — акустическим и только 3 — оптическим.

|

|

Обоняние играет важную роль при маркировочное поведении. С марта до сентября взрослые самцы трутся лбом, щеками и шеей о деревья и кустарники, метя их выделениями кожных желёз, либо роют землю копытами, оставляя на ней запах секрета межпальцевых желёз. Ободранные рогами участки стволов и ветвей и «царапины» на земле также служат визуальными метками. Таким образом самцы метят территорию, предупреждая других самцов о том, что участок занят. Интенсивность маркировки зависит от сезона. Весной самцы могут наносить до 500-600 пахучих меток в день, летом — 40-150, в начале осени — всего 10 меток. У самок маркировочное поведение отсутствует.

Важную роль в социальной жизни косуль играют звуковые сигналы. Выделяют 5 основных типов сигналов:

- писк (или свист) служит или призывным звуком, или выражением беспокойства; обычен при контакте матери с детёнышами;

- шипение выражает сильное возбуждение или агрессию;

- лай («бяу-бяу-бяу») издают потревоженные или чем-то обеспокоенные косули (обычно в сумерках или ночью, реже днём; чаще летом, чем зимой);

- верещание (стон) — сигнал, издаваемый раненым или пойманным животным;

- звуки невокального происхождения (топанье ногами, шумные прыжки) производятся косулями, когда они обеспокоены и чувствуют опасность.

Детёныши косуль издают только писк. У европейской косули не отмечено аналогов скуления, которое издают самцы сибирской косули.

Большую роль в общении косуль, особенно в группах, играют визуальные сигналы. Так, например, если одна из косуль принимает позу тревоги, другие косули сейчас же прекращают пастись, сбиваются в кучу и тоже принимают позу тревоги. Неподвижная поза может сменяться хождением в позе тревоги — медленным передвижением с вертикально вытянутой шеей и высоко поднимаемыми ног. Непосредственным сигналом к бегству всей группы обычно становится бегство одной особи с распущенным «зеркалом».

Передвижение

В спокойном состоянии косули двигаются шагом или рысью; при опасности бегут скачками длиной до 4—7 м с периодическим подпрыгиванием вверх на 1,5-2 м. Скорость бега взрослой косули около 60 км/ч — больше, чем скорость рыси или волка, но бег непродолжителен: на открытом месте потревоженные косули обычно пробегают 300-400 м, в густом лесу — 75-100 м, после чего начинают делать круги, запутывая преследователей. Кормящаяся косуля передвигается небольшими шагами, часто останавливаясь и прислушиваясь. При пересечении малокормного участка переходит на рысь. Таким же образом самцы косуль ежедневно обегают свою территорию. Косули хорошо, но небыстро плавают. Из-за своего небольшого размера плохо переносят высокий снеговой покров (более 40—50 см); зимой стараются ходить по звериным тропам или дорогам. При глубоком снеге суточный кормовой путь косуль сокращается с 1,5-2 до 0,5-1 км. Особенно опасна для косуль ледяная корка на поверхности снега, на которой они скользят.

|

|

Размножение

Активация репродуктивной системы у косули происходит зимой, с увеличением светового дня, тогда как у других оленьих — в начале лета, с уменьшением светового дня. Вызревающие фолликулы обнаруживаются в яичниках самок с мая по ноябрь. Масса и объём семенников у взрослых самцов зимой в среднем в 5-10 раз меньше, чем летом; максимальных значений достигают к июлю. После гона сперматогенез останавливается, хотя оплодотворение остаётся теоретически возможным до конца октября.

В целом, размножение у косуль физиологически возможно с мая по декабрь, но в начале и конце этого срока затруднено из-за беременности и лактации самок и из-за прекращения процесса сперматогенеза у самцов соответственно.

Гон

Гон обычно проходит в июле-августе. К этому времени у самцов полностью окостеневают рога, а кожа на шее и передней части туловища утолщается. Время начала гона имеет тенденцию смещаться на более поздние числа с запада на восток и с юга на север и в зависимости от высоты над уровнем моря. Например, в Австрии на низменных участках гон проходил с 20 июля по 7 августа, в холмистой местности — с 25 июля по 15 августа, в горах — с 3 по 20 августа. Самки европейской косули моноэстральны; эструс продолжается порядка 36 часов. Лишь малая часть взрослых самок и сеголеток входит в течку позднее, с сентября до декабря.

Гон начинается на опушках, в редколесье, иногда по кустарникам, оврагам и луговинам, хотя в разгар гона косули забывают осторожность и бегают повсюду. Территориальная система во время гона в целом не нарушается, так как участок обитания самки обычно находится в пределах территории самца. Во время гона самцы практически перестают кормиться и активно преследуют течных самок. Самцы, особенно молодые, ведут себя с самками довольно агрессивно — вплоть до ударов рогами. Сначала самец и самка бегают большими кругами; постепенно круги сужаются и самка начинает бегать вокруг одного дерева, куста или ямы, выбивая характерную тропу в виде восьмерки или кольца 1,5-6 м диаметром. Наконец, самка останавливается и позволяет самцу сделать несколько садок, после чего оба отлёживаются.

В естественных условиях самку обычно преследует один взрослый самец, очень редко — 2 и более. Самец обычно гоняет 1 самку, реже — 2-3. За один гон самец может оплодотворить до 5-6 самок. Самка может предпочитать определённого самца и спариваться с ним на протяжении нескольких лет, хотя прочных пар косули не образуют.

Беременность и отёл

Косули — единственные копытные, имеющие латентный период беременности. Оплодотворенная яйцеклетка на стадии морулы проникает в матку, где быстро достигает стадии бластоцисты. После этого на протяжении 4,5-4 месяцев (до января) эмбрион почти не развивается. У косуль, покрытых поздней осенью, латентный период отсутствует. Имплантация обычно происходит в январе, после чего начинается бурный рост эмбриона. Самки в это время начинают вести себя осторожно, меньше бегают и почти не делают крупных прыжков. Эмбриональная диапауза играет большую адаптационную роль, так как при её отсутствии рождение потомства приходилось бы на зиму.

Беременность продолжается от 264 до 318 дней, при позднеосеннем гоне сокращаясь до 5 месяцев; в северных областях и высокогорных районах продолжительнее. Детёныши рождаются с конца апреля до середины июня. Средний срок рождения смещается на всё более поздние числа с юго-запада на северо-восток и от равнины к высокогорью. Примерно за месяц до отёла самка занимает свой родовой участок, агрессивно отгоняя от него других косуль. Отёлы часто происходят в одном и том же месте из года в год; иногда, чтобы попасть на участок, самке приходится пройти несколько километров. Наиболее привлекательны для отёла опушки леса, заросли кустарника и луговое высокотравье, обеспечивающие укрытие и обильный корм. Так, в Швейцарии на лугах появляются на свет 74% детенышей, в лесу — 23%, в полях — всего 3%. Как правило, отёлы происходят в светлое время суток.

Детёныши. Косулёнок

|

|

В помёте 2 (реже — 1 или 3) детёныша весом 1-1,7 кг, покрытых шерстью и зрячих. В первом помёте у самки обычно всего один косулёнок; очень старые самки также приносят по одному детёнышу. Известны случаи, когда у самки находили 4-5 зародышей, но, видимо, часть их впоследствии рассасывалась. Нормальное соотношение полов у новорождённых — 1:1; при неблагоприятных условиях (плохое питание) это соотношение резко сдвигается в сторону самцов, в особо благоприятных — в сторону самок.

В первые месяцы жизни косулята фактически беспомощны и проводят много времени, затаясь в укрытиях в 200-300 м друг от друга; мать кормится и отдыхает отдельно от них, хотя и неподалёку. Пятнистая маскирующая окраска и неразвитость кожных желез, не оставляющих сильного запаха, наряду с рассредоточением и затаиванием позволяют косулятам скрываться от хищников. Период затаивания длится 2,5-3 месяца. К началу новой течки косулята уже вполне самостоятельны и весь период гона бродят отдельно от матерей, вновь соединяясь с ними по окончании гона и вплоть до времени следующего отёла. К сентябрю, когда после линьки у самок появляется белое «зеркало», поведение членов семьи синхронизуется — они вместе пасутся, ложатся и спасаются бегством. Социальные связи самок с подросшим потомством нарушаются лишь за 2-4 недели до рождения нового поколения.

В первые 2-3 недели самка кормит косулят 5-9 раз в день; позднее — от 2-4 (второй месяц) до 1-2 раз в день.Косулье молоко отличается большим содержанием жира и питательных веществ: 9,6 % жира и 9,2 % белка против 3,7 % и 3,3 % в коровьем молоке. Через 5-10 дней после рождения косулята начинают пробовать растительную пищу, с 1,5-2 месяцев потребляют её регулярно. Лактация обычно прекращается в августе и лишь изредка длится до октября—декабря.

Косулята быстро растут, и к осени их вес составляет 60-70 % от веса взрослой косули. Половое созревание самок наступает уже на первом году жизни. Однако в размножении сеголетки участвуют очень редко в силу социальной незрелости и из-за позднеосенней остановки сперматогенеза у самцов; таким образом, первое потомство большинство самок приносит в возрасте 2 лет. У самцов косуль половая зрелость также наступает в начале 2-го года жизни, хотя повышение тестостерона и первые стадии сперматогенеза впервые фиксируются у них ещё в возрасте 6-7 месяцев. Однако молодые самцы уступают взрослым в физическим развитии и в размножение вступают лишь на 3-4 году жизни.

Продолжительность жизни косули в природе составляет около 10-12 лет, хотя отдельные особи доживали в природе до 15-17, а в неволе — до 19-25 лет.

Питание

В рацион косуль входят травы, побеги, почки, молодые листья и плоды кустарников, деревьев. Зимой дикие козы питаются:

- сеном;

- ветками осины, ивы, черёмухи, жимолости, липы, рябины;

- мхом и лишайниками, добытыми из-под снега.

Дикие козы в исключительных случаях готовы питаться хвоей, но в отличие от других оленьих кору не едят. Особое предпочтение косули отдают легкоперевариваемой, сочной пище. Летом лакомятся ягодами брусники, голубики, земляники.

В небольших количествах едят грибы. Любят пастись на лугах с разнотравьем или на клеверных полях. Подбирают с земли жёлуди, каштаны, фрукты диких плодовых деревьев, орешки бука.

Весной и летом употребляют лук, лилии, кровохлёбку, зонтичные, злаковые и сложноцветные культуры. Иногда подходят к закрытым водоёмам в поисках водных, сочных растений. От паразитов избавляются с помощью полыни.

Любят посещать натуральные и искусственные солонцы, чем пользуются охотники, выслеживая добычу. Животные во время выпаса ведут себя неспокойно и насторожённо, часто озираются, принюхиваются и прислушиваются к каждому шороху.

Размножение и продолжительность жизни

Половая зрелость косуль наступает к третьему году жизни. Гон начинается в конце июля или в августе. В это время взрослый бык успевает оплодотворить до 6 самок. Беременность длится 40 недель, но имеет свои особенности.

Плод, пройдя первые этапы развития, замирает до 4—4,5 месяцев. Его дальнейший рост происходит с декабря до конца апреля. Если пропущен летний гон и оплодотворение происходит в декабре, то беременность продолжается всего 5 месяцев, минуя латентный период.

Необычен и сам гон. Быки не ревут, как другие виды оленьих, подзывая к себе особь противоположного пола, а находят их сами в пределах своего участка. Бои между самцами с сопредельных территорий всё же случаются, когда они не могут поделить объект внимания.

Для отёла коза уходит в густые заросли поближе к воде. Первородки приносят по одному косулёнку, особи постарше — двух или трёх. Первые дни новорождённые очень слабы, лежат на месте, матка далеко от них не отлучается.

Через неделю малыши начинают ходить за ней на небольшие расстояния. К середине июня косулята уже питаются вполне самостоятельно, а в августе пятнистый камуфлирующий окрас меняют на бурый или жёлтый.

К осени у молодых самцов появляются маленькие 5-сантиметровые рожки, сбрасываемые в декабре. С января до весны отрастают новые, как у взрослых особей. Средняя продолжительность жизни диких коз — 12–16 лет.

Косуля. Полевые признаки. Описание

В зимнем лесу, где обитают косули, охотнику бросятся в глаза довольно обширные покопки снега с небольшими ямками следов. Здесь же можно встретить обнаженные участки с поцарапанной копытами дерниной или лесной подстилкой в виде подтаявшего овального пятна диаметром 60 — 80 см. Это место отдыха косуль, или, как их называют охотники, лежки.

Опытный наблюдатель по следам на снежной поверхности сможет прочесть и поведение животных. Спокойно ли они встали со своих «постелей» и начали неспеша кормиться, шагом перемещаясь от одного куста к другому, или же, испугавшись, бросились стремглав в сторону ближайшей чащи.

Летом труднее обнаружить присутствие косуль в угодьях. Но присмотревшись внимательно, можно увидеть следы их копыт или кучки экскрементов на тропинках, лесных дорогах, опушках леса, на полянках, а иногда и просто под пологом леса.

Как грациозна косуля

, спокойно срывающая листья с небольшого деревца или раскапывающая снег, чтобы добраться до травы или опавших листьев. Несмотря на сравнительно небольшие размеры,

животное

кажется высоким. Это подчеркивает относительно короткое туловище с довольно мощным крупом и узкой грудью. Передние и задние ноги животного тонкие, длинные и точно выточены искусным мастером. Они заканчиваются небольшими копытцами. Еще два боковых копытца расположены высоко на ногах и не оставляют следов на грунте. Очень

короткий

хвостик косули как бы спрятан среди шерстяного покрова «зеркала» — светлого пятна на задней стороне тела. Небольшая, пропорционально сложенная голова зверя с короткой клиновидной мордой, на которой красиво выделяются крупные, выпуклые глаза и влажный черный нос, покоится на гибкой, высокопоставленной длинной шее. Уши у косули большие, высоко подняты, подчеркивают законченность всех пропорций ее внешнего облика. Животное как бы создано для легкого и стремительного бега. Даже в спокойной обстановке, при пастьбе, косуля выглядит подтянутой и настороженной.

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ПРОМЕРЫ СИБИРСКОЙ КОСУЛИ, СМ (в скобках приведены средние показатели)

| Наименование промера | Взрослые | Телята 6 — 8 месяцев | ||

| самцы | самки | самцы | самки | |

| Общая длина тела Косая длина тела Высота в холке Высота в крестце Высота ноги до запястья Высота ноги до пятки Обхват груди Наибольшая длина черепа | 131 — 148 (137)

78 — 94 (87) 79 — 95 (87) 83 — 98 (91) 32-34 (33) 41 — 43 (42) 82 — 96 (85) 23-25 (24) |

125 — 140 (131)

78 — 84 (81) 82 — 92 (85) 83 — 95 (88) 31 — 33 (32) 39 — 41 (40) 79 — 88 (84) 22 — 24 (23) |

115 — 125 (120)

71 — 80 (77) 72 — 81 (79) 80 — 90 (86) 29 — 33 (32) 38 — 42 (40) 68 — 79 (76) 20 — 22 (21) |

110 — 122 (117) 68 — 81 (74) 71 — 80 (76) 74 — 87 (81) 30 — 32 (31) 37 — 39 (38) 71 — 78 (75) 20 — 22 (21) |

В СССР обитает несколько географических рас, или подвидов, косули, различающихся размерами, окраской туловища и формой рогов. Европейская косуля — самый мелкий подвид, средний вес ее взрослых особей равен 23 кг. Сибирская косуля — самый крупный подвид. Вес старых самцов достигает 59 (иногда даже 65 кг), хотя в среднем взрослые бывают по 35 кг. Данные основных промеров сибирских косуль приведены в табл. 1. Косули с Дальнего Востока и Северного Кавказа имеют средний вес 28 — 30 кг и занимают как бы промежуточное положение. Систематики выделяют также подвид тяньшанской косули, очень близкой к сибирской, но несколько меньшегоразмера.

Основные промеры сибирской косули показывают значительное различие в длине тела у самцов и самок (общей и косой). Первые в среднем длиннее вторых на 6 см. Тогда как различия в высоте менее заметны. Поэтому самцы имеют более продолговатое туловище и их вес в среднем на 7 — 10% выше, чем у самок.

Среди самцов встречаются также животные с большими отклонениями от средних показателей.

Окрас, густота и высота волос

шерстяного покрова у косули имеют сезонные и возрастные отличия. Новорожденные покрыты мягкой, сравнительно короткой рыжевато-бурой шерсткой с шестью рядами белых пятен по бокам и верхней части тела. Такой тип окраски помогает им маскироваться среди кустов и листьев в наиболее опасный период жизни, когда они не могут убежать от . хищников. Постепенно пятнистость у козлят исчезает и в августе становится совершенно незаметной. Летний мех взрослых особей состоит из коротких жестких однотонных темно-рыжих волос. Только голова имеет серый оттенок, с темной полоской у носового зеркальца, а нижняя часть тела покрыта более светлым волосом.

Летний шерстяной покров косуль в сентябре постепенно заменяется зимним. В начале октября животные выглядят особенно нарядными. Обычно в это время зимний волос, состоящий в основном из рыхлой, извилистой ости и небольшого количества тонкой подпуши, вырастает лишь наполовину и сравнительно прочно укреплен в коже. На общем сером фоне шерстного покрова косули видны переливы буроватых и более темных тонов. Не все косули зимой имеют одинаковую расцветку: у одних преобладают строгие черно-белые тона, дающие струйчатый рисунок; у других имеется значительная примесь бурого цвета. По-разному они выглядят и в неодинаковых условиях освещения: стоящий на солнце зверь кажется бурым, в пасмурную погоду — серым, а в утренних или вечерних сумерках — темным. Иногда удается увидеть косуль необычной окраски — белых и пестрых, что связано с ненормальным развитием пигмента.

«Зеркало» косули занимает участок округлой формы по бокам и вниз от короткого хвостика. У сибирских и европейских косуль оно бывает чисто белого цвета, у дальневосточных — с рыжим оттенком. Вообще, окрас меха у последней формы имеет больше красных тонов. По бокам нижней части шеи у косуль проходят две светло-серые прерывающиеся полосы, иногда в виде одного горлового пятна.

Зимой волос

у косули, достигающий длины 50 — 55 мм, обладает отличным теплоизоляционным свойством благодаря большому количеству воздушных полостейкак в самих волосах, так и в промежутках между ними. Шерсть очень непрочно соединена с дермой кожи и легко от нее отделяется. Возможно, что это способствует защите от хищников. Лучше потерять клок шерсти, нежели жизнь!

В апреле и мае происходит полная смена зимнего волоса на летний (в Крыму и на Кавказе линька проходит в марте). Быстрее она заканчивается у самок и успешно перезимовавших животных. Старых истощенных козлов можно встретить с клочками зимнего меха и в начале лета.

У самцов на 1-м году жизни в сентябре под кожей на верхней части головы появляются бугорки — зачатки рогов. Они довольно медленно увеличиваются в размерах, оставаясь мало заметными до января. Затем бугорки начинают быстро расти. В апреле рога достигают почти полного размера, но остаются сравнительно мягкими на концах и покрытыми кожей с коротким волосом. У большинства самцов в 1-й год отрастают рожки в виде простых заостренных стержней, длиной 10 — 20 см и толщиной у основания 15 — 20 мм. Сравнительно редко встречаются животные, у которых в 1-й год отрастают нормальные рога с тремя концами.

С возрастом постепенно увеличиваются общие размеры животного, его вес, а также размер рогов у самцов. Особенно быстро растут звери в первый год жизни, но этот рост, по-видимому, у косуль, как и у других копытных, не оканчивается в течение большей части жизни. Иначе чем объяснить тот факт, что чем старше животное, тем оно крупнее и тяжелее?

В мае — июне рога у косуль полностью окостеневают. Самцы в это время часто трутся ими о стволы небольших деревьев, сдирают с рогов остатки кожи с шерстью и таким путем полируют их концы. Основание и средние части стволов покрываются шероховатыми выступами бурой окраски, концы отростков становятся белыми.

С середины июля до середины сентября у косуль проходит гон и турнирные поединки, которые самцы встречают «во всеоружии».

Для этого у них имеются не только превосходные рога для нападения, но и отличное средство защиты — толстая кожа на шее и передней части груди и холки. Да и сама форма рога служит не только для нападения, но и для отражения ударов.

В ноябре рога опадают, так как в месте соприкосновения их с черепом происходит рассасывание костного вещества и ослабление прочности. При небольшом ударе рог

отламывается.

В январе следующего года у взрослых самцов начинают вновь отрастать рога. Иногда встречаются с рожками и самки, но такие случаи очень редки, не чаще двух-трех на тысячу, при этом рога у самок обычно имеют уродливую форму, что служит признаком физиологического дефекта.

Охотники считают, что лучше всего помогают косуле спастись от врагов хорошее обоняние и слух. Однако косуля обычно замечает движущегося охотника на открытой местности на расстоянии до 2 км, а в редком лесу до 500 м. Неподвижные предметы она различает хуже и набегает на человека довольно близко. На быстром ходу косуля делает прыжки длиной до 8 м. При этом через несколько обычных прыжков она совершает особенно высокий, так называемый смотровой, и тогда хорошо видно ее «зеркало». Этим она как бы указывает свой путь другим особям. Интересно отметить сигнальный тревожный топот, который производят косули, когда замечают какую либо опасность. Этот топот предупреждает членов стада о враге.

Скорость бега взрослой косули значительна — около 60 км/ч, она больше, нежели у рыси или волка. Хищники ловят здоровых косуль, либо близко подкрадываясь к ним и затем несколькими прыжками настигая их, либо путем нагона на находящихся в засаде ловцов.

Кормящаяся косуля обычно передвигается небольшими шагами, часто останавливается и прислушивается. При пересечении малокормного участка животное переходит на рысь. Таким же аллюром самцы косуль ежедневно пробегают свою территорию, или индивидуальный участок, оставляя на его границах свои мочевые метки.

Самцы косули, несмотря на сравнительно небольшие размеры и вес, отличаются большой силой и ловкостью.

Косули очень хорошо плавают и могут пересечь широкую реку или озеро. Иногда они даже спасаются в водоеме от хищников. Впрочем, без особой нужды в воду косули не идут и предпочитают уходить от преследователей по земле. Узкие и короткие копытца косули способны несколько раздвигаться, и благодаря этому животные свободно ходят по топким болотам со слабой дерниной. Отлично передвигаются косули и но крутым горам.

Звуки, издаваемые косулей, напоминают резкий грубый лай собаки: «бяу-бяу-бяу». Неопытные охотники часто принимают это взлаивание за рев медведя. С непривычки этот крик может напугать кого угодно. Косули обычно кричат только при испуге, заслышав подозрительные звуки или что-либо почуяв. При этом тревожный крик иногда подают и самки. Кормящие самки подзывают телят особым негромким криком «эмэ-мэ». Телята, потерявшие мать, жалобно пищат. На этот писк подходят не только матери, но и чужие взрослые самки и самцы.